Диабетическая кома

Содержание:

- Гиперлактацидемическая кома: особенности и последствия

- Диагностические мероприятия

- Профилактика коматозных состояния при диабете

- Кетоацидотическая кома

- Первая помощь

- Лечение

- Гипогликемическая кома

- Разновидности диабетических ком

- Стационарное лечение

- Признаки кетоацидоза

- Прогноз

- Лечение диабетической комы

- Гиперлактатемическая диабетическая кома у детей

- Причины и факторы риска

- Лабораторная диагностика

- Диабетическая кома причины

- Основные симптомы диабетической комы

- Кома при сахарном диабете: первая помощь

Гиперлактацидемическая кома: особенности и последствия

Данная форма коматозного состояния наблюдается при гипоксии (кислородном голодании), развивающейся на фоне инсулиновой недостаточности. В таких случаях патология сопровождается скоплением молочной кислоты, что приводит к изменению химического состава крови. Результатом является сужение периферических сосудов, нарушение сократимости и возбудимости миокарда.

В большинстве случаев данная разновидность диабетической комы связана с сердечной и дыхательной недостаточностью, воспалительными процессами, инфекциями. К факторам риска относят хронические недуги печени и почек, алкоголизм.

Диагностические мероприятия

Для диабетической комы характерны симптомы, которые не останутся без внимания врача. Осмотрев пациента, специалист может определить его состояние и предоставить необходимую помощь. Тем не менее важна правильная диагностика. В первую очередь проводится лабораторный и биохимический анализ крови, мочи.

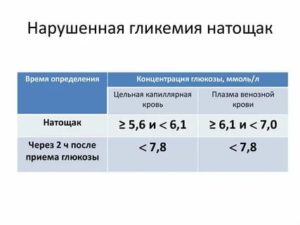

При гипогликемии можно отметить снижение уровня сахара, во всех остальных случаях — его повышение до 33 ммоль/л и больше

Во внимание берут наличие кетоновых тел, повышение осмолярности плазмы, рост уровня молочной кислоты в крови. При коматозном состоянии оценивается работа нервной системы и других органов

При появлении осложнений необходима симптоматическая терапия.

Профилактика коматозных состояния при диабете

Осложнения сахарного диабета, комы в частности, могут быть очень опасны

Именно поэтому лучше следить за собственным состоянием и соблюдать некоторые правила предосторожности:

нужно следовать составленному врачом режиму питания и соблюдать диету;

пациент обязан регулярно ходить на осмотры к врачу, сдавать анализы;

важен самоконтроль и соблюдение правил безопасности (пациент должен иметь при себе глюкометр и регулярно измерять уровень сахара в крови);

рекомендуется активный образ жизни, частые прогулки на свежем воздухе, посильная физическая активность;

очень важно следовать точным рекомендациям и соблюдать дозировки инсулина и других препаратов;

ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и применять любые средства народной медицины без предварительной консультации лечащего эндокринолога.

Соблюдение таких простых правил в большинстве случаев помогает предотвратить развитие осложнений, в том числе и наступление комы. При появлении любых тревожных изменений нужно немедленно обратиться к врачу.

Кетоацидотическая кома

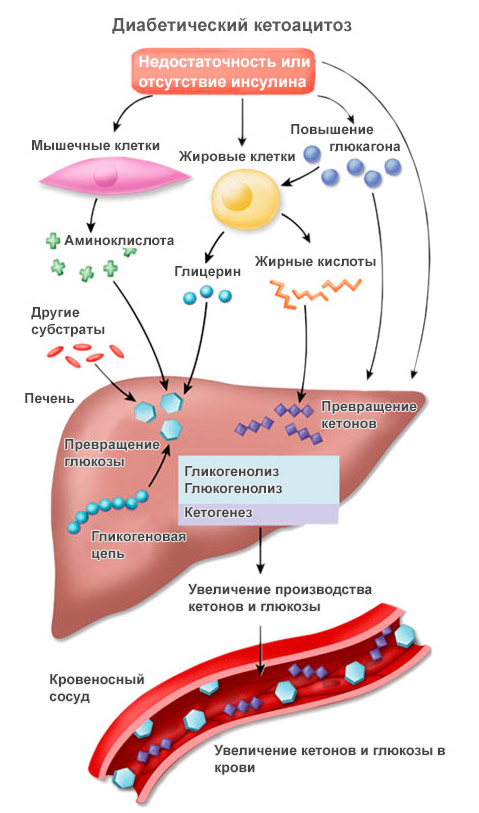

На фоне дефицита инсулина в организме происходят основательные изменения. Процессы метаболизма глюкозы в печени и мышцах блокируются, в результате чего уровень сахара в крови резко повышается. Тем не менее клетки страдают от дефицита энергии. Для того чтобы хоть как-то нормализовать энергетический обмен, организм начинает активно расщеплять жиры, что приводит к образованию свободных жирных кислот с дальнейшим их окислением. Побочными продуктами данных реакций являются кетоновые тела — это ацетон, бета-оксимасляная и ацетоуксусная кислоты.

Кетоацидоз — опасное состояние, которое сопровождается появлением головных болей, постоянной жажды, нарастающей вялости. Весьма характерным симптомом данной патологии является резкий ацетоновый запах изо рта. К числу прочих симптомов относят гипотонию мышц, снижение кровяного давления, сухость кожи и слизистых оболочек.

Развитие кетоацидотической комы, как правило, сопряжено с отсутствием инъекции инсулина или же использованием недоброкачественного/просроченного лекарства. Более того, иногда потребность организма в инсулине повышается — подобное наблюдается во время беременности, в случае травм, операций, инфекционных заболеваний, а также при сильных стрессах, физических нагрузках, длительном приеме мочегонных препаратов и глюкокортикостероидов.

Первая помощь

Знание симптомов диабетической комы позволит вовремя остановить ее прогрессирование. При первых признаках криза следует немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей диабетику необходимо оказать неотложную помощь. Первым делом уложите больного на бок или на живот. Проследите за языком, убедитесь, что он не западает и не затрудняет дыхание. Обеспечьте доступ свежего воздуха в комнату, где лежит диабетик.

Далее для разного вида диабетической комы тактика оказания помощи немного отличается. При гиперосмолярном типе укутайте и согрейте ноги больного. Проверьте глюкометром концентрацию глюкозы, проведите анализ мочи кетоновой тест-полоской. Больше никаких мер предпринимать не нужно. Дождитесь приезда скорой помощи.

Кетоацидотическая и лактацидемическая виды комы требуют немедленного вмешательства специалистов. Предотвратить развитие коматозного состояния самостоятельными усилиями в этом случае не получится. Единственное, что вы можете сделать, – следить за дыханием и сердцебиением больного до приезда врача.

При гипогликемической коме неотложную помощь важно оказать очень быстро. Обычно легкая форма не сопровождается потерей сознания

В этом случае больной может самостоятельно предпринять необходимые меры. При первых симптомах надвигающегося коматозного состояния нужно съесть немного медленных углеводов (хлеба, макаронов), выпить чай с сахаром или рассосать 4–5 таблеток глюкозы. Тяжелая форма гипогликемии вызывает глубокий обморок. При таком развитии событий пострадавшему не обойтись без посторонней помощи. Если у больного сохранился глотательный рефлекс, напоите его любой сладкой жидкостью (не используйте для этих целей напитки с сахарозаменителями). При отсутствии глотательного рефлекса накапайте немного глюкозы под язык.

Помните: при любом виде диабетической комы запрещено введение инсулина без разрешения врача.

Лечение

Прежде чем приступить к терапии диабетической комы доктором собирается полный анамнез, устанавливается вид состояния. Диабетику измеряют давление, пульс.

Применяются различные варианты терапии для исключения комы при сахарном диабете.

- Если сахар понижен, требуется экстренное лечение включающее введение инсулина внутрь вены вместе с глюкозой. В дополнение прописывается Адреналин, Витамин С, Кокарбоксилаз, Гидрокортизон. В качестве профилактики отечности легких проводится искусственная вентиляция легких, ставят системы с диуретиками.

- В случае повышенной глюкозы назначается инсулиновое лечение средствами короткого воздействия. Вместе с этим измеряется значение сахара с определенными промежутками, чтобы коэффициент понижался поэтапно.

- В обоих случаях восстанавливают водный баланс, вводят недостающую утраченную жидкость, чтобы не допустить обезвоживания. Вводя жидкость внутрь вены, контролируется общий объем циркулируемой крови, давление, состав плазмы. Введение жидкости происходит ступенчато, общее количество зачастую доходит до 7 л в первый день.

- Если наблюдается большая утрата микроэлементов, назначают терапию с введением их в организм.

лечение патологии

лечение патологии

Гипогликемическая кома

Все вышеприведенные формы диабетической комы имеют место при наличии дефицита инсулина и значительном увеличении объема глюкозы. Но, это не единственная причина возникновения патологии. Гипогликемическая кома — это обратное состояние. Для него характерен высокий уровень инсулина и низкий глюкозы. В этом случае причинами опасной патологии являются:

- Неправильный выбор дозы инсулина или препаратов, понижающих сахар в крови;

- Несоблюдение рекомендаций по введению инсулина в организм. Например, после инъекции больной не поел;

- Сильный стресс;

- Большие физические нагрузки.

Последствиями гипогликемической комы являются сбои белкового обмена в организме, углеводного обмена в нервной системе, проблемы с функционированием головного мозга. Симптомы гипогликемии:

- Сильный голод;

- Холодный пот;

- Агрессия, чувство тревоги;

- Тахикардия;

- Низкое артериальное давление;

- Бледность кожи;

- Дрожание конечностей;

- Повышение температуры, полная атония.

Разновидности диабетических ком

Диабетическая кома по-разному влияет на системы организма. В зависимости от того, каким типом диабета страдает человек и на фоне чего развивается кома, выделяют следующие ее виды:

- Кетоацидотическая — в крови наблюдается высокий уровень глюкозы и кетоновых тел;

- Гипогликемическая — проявляется нарушениями нервной деятельности;

- Гиперлактацидемическая — диагностируется высокой концентрацией молочной кислоты;

- Гиперосмолярная — характеризуется серьезными нарушениями метаболизма в организме, сильным обезвоживанием и клеточным эксикозом. Чаще наблюдается у больных старше 50 лет.

При первых симптомах диабетической комы необходимо принимать срочные меры и обращаться за помощью к медикам.

Диабетический криз является результатом нарушения метаболизма, спровоцированного колебанием уровня инсулина. При быстрой реакции на состояние пациента и качественной медицинской помощи диабетическая кома обратима, однако по статистике каждый десятый пациент, поступивший с диагнозом «диабетическая кома», умирает. Есть два вида диабетических кризов:

- Гипогликемическая кома – такое состояние возникает при понижении отметки глюкозы до критического уровня 1 – 2 ммоль/л. Причина гипогликемической диабетической комы – неправильный режим питания, большая доза инсулина, наличие опухоли поджелудочной железы (инсулиномы). Проявления комы достаточно тяжелы – пациент может терять сознание, он излишне возбужден, его преследуют галлюцинации, появляются тонические судороги. Кожа у больного резко бледнеет, на ее поверхности появляется влага. При нормальных показателях артериального давления частота сердечных сокращений увеличена. Дыхание становится поверхностным, частота дыхательных актов увеличивается. Глюкоза в крови понижена. Основная проблема в лечении гипогликемической комы – возможная ошибка при диагностике и определение состояния пациента как гипергликемическая кома. Эти диабетические комы перепутать нельзя, ведь поступление в организм инсулина при гипогликемической коме может стать смертельным для пациента.

- Гипергликемическая кома возникает из-за резкого скачка сахара в крови. Как правило, спровоцирована такая кома отступлением от диеты, ведь при поступлении большого количества сахара у организма нет столько инсулина, чтобы прореагировать с глюкозой. Так, глюкоза может достигать 55 ммоль/л. При гипергликемической коме пациент теряет сознание, его кожа сухая, но теплая, конечности могут быть бледными либо с покраснениями. Изо рта возможен запах ацетона. Глазные яблоки у пациентов западают, пульс становится чаще, артериальное давление падает. Дыхательные акты редкие, возможна полиурия, судорожность, перевозбуждение. Огромную роль играют результаты исследований в лаборатории. Так, если результаты анализа крови показывают количество глюкозы свыше 50 ммоль/л, то это грозит развитием гиперосмолярного синдрома. При нем жидкость из внутриклеточного пространства вытесняется в межклеточное, клетки страдают от обезвоживания и недостатка кислорода. На этой стадии появляются неврологические признаки. Уровень глюкозы в моче может быть в пять раз выше, чем в крови. Потеря жидкости при гипергликемической коме может достигать до двенадцати литров, вместе с ней выводятся и такие важные элементы как кальций, магний и калий. В ответ на такие изменения более чем в десять раз повышается уровень кетоновых тел. Дефицит жидкости в организме приводит к сгущению крови, поэтому пациентам грозит излишнее тромбообразование.

Стационарное лечение

Лечение пациентов с диабетической комой проводится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Схема терапии при каждом виде комы имеет свои особенности. Так, при кетоацидотической коме осуществляют инсулинотерапию, коррекцию водно-электролитных и кислотно-щелочных нарушений.

Терапия гиперосмолярной гипергликемической некетоновой комы включает:

- внутривенное введение значительного объема гипотонического раствора натрия хлорида с целью гидратации;

- инсулинотерапию;

- внутривенное введение хлорида калия под контролем ЭКГ и электролитов крови;

- профилактику отека мозга (внутривенное введение глютаминовой кислоты, оксигенотерапию).

Внутривенное введение бикарбоната натрия при гиперлактацидемической коме помогает бороться с избытком молочной кислоты

Лечение гиперлактацидемической комы начинают с борьбы с избытком молочной кислоты, для чего внутривенно вводят раствор бикарбоната натрия. Необходимое количество раствора, а также скорость введения рассчитывают по специальным формулам. Бикарбонат вводят обязательно под контролем концентрации калия и уровня рН крови.

Сахарная кома купируется в палате интенсивной терапии. Основной задачей лечения является восстановление жизнеспособности больного, и приведение в норму показателей сахара в крови. Реанимационные мероприятия включают:

- Восстановление сердечной и дыхательной деятельности. Пациента подключают к аппарату искусственного дыхания, и вводят инъекции кардиопрепаратов.

- Стабилизация гликемии. При гипергликемии вводятся определенные дозы инсулина, гипогликемия предполагает капельное введение глюкозы.

- Нормализация кислотности. При лактоацидозе и ДКА проводится ощелащивание организма специальными растворами.

- Восстановление электролитного баланса, выведение продуктов распада. Используются капельницы с водным раствором натрия хлорида.

- Гемодиализ. Наличие почечной недостаточности является показанием для очищения крови аппаратным методом.

- Противошоковая терапия. Проводится гормоносодержащими медикаментами (глюкокортикоидами).

После госпитализации в состоянии диабетической комы главная цель медиков – нормализовать уровень глюкозы в крови и метаболизм организма в целом. Лечение проходит под строгим медицинским контролем и состоит из нескольких этапов. Первым делом больному вводится доза инсулина (в случае гипогликемии необходимо вводить глюкозу).

Важно помнить, что вовремя оказанная первая помощь и компетентное лечение позволят избежать тяжелых последствий диабетической комы: паралича, отека головного мозга, инфаркта, инсульта, сепсиса, истинной комы или смертельного исхода

Диабетическая кома – тяжелое состояние при сахарном диабете. Поэтому диабетики должны помнить, что только строгая самодисциплина, контроль веса, соблюдение правил питания, регулярные физические нагрузки и отказ от самолечения помогут жить полноценной жизнью и избежать возникновения опасного состояния.

Признаки кетоацидоза

Обычно с момента появления первых признаков до состояния комы проходит несколько дней. На фоне инфекционных заболеваний, обострений хронических системных болезней, травматизации, ожогов это время может сокращаться до нескольких часов. Однако существуют данные и о длительных периодах прекомы (например, несколько десятков лет).

Ухудшение состояния диабетика – повод лишний раз проверить показатели сахара в крови

Ухудшение состояния диабетика – повод лишний раз проверить показатели сахара в крови

Симптомы диабетической комы находятся в прямой зависимости от степени ее развития и выраженности:

- умеренный кетоацидоз;

- прекома (выраженные проявления);

- коматозное состояние.

Умеренный кетоацидоз

Начинается признаками быстро прогрессирующей декомпенсации сахарного диабета. Пациенты имеют следующие жалобы:

- чрезмерная сухость слизистой оболочки рта;

- жажда;

- патологически увеличенное количество мочи;

- зуд кожных покровов, гнойничковые высыпания;

- цефалгия;

- слабость, разбитость;

- резко снижена работоспособность;

- тошнота.

В выдыхаемом воздухе появляется легкий «фруктовый» или ацетоновый запах. Анализ крови показывает гликемию от 17 ммоль/л и выше. Определяются кетоновые тела и высокие показатели сахара в моче.

Прекома

Отсутствие помощи переводит состояние умеренного кетоацидоза в выраженный. Появляется сильная боль в животе, которая не имеет четкой локализации, многократные приступы рвоты.

Важно! Болевой абдоминальный в сочетании с диспепсическим синдромом может привести к неверной дифференциальной диагностике, поскольку они напоминают клинику «острого живота».

Со стороны кишечного тракта может быть понос или, наоборот, запор. Появляются первые признаки нарушения сознания. Больным хочется спать, они становятся равнодушными к происходящему и всему окружающему, появляется отсутствие ориентирования в пространстве. На вопросы больной отвечает безучастно, имеет невнятный голос.

Проверка рефлексов – один из этапов диагностики выраженности состояния

Проверка рефлексов – один из этапов диагностики выраженности состояния

Нарастает ацидоз, выраженная одышка. Дыхание становится шумным и глубоким. Визуальный осмотр показывает, что кожные покровы сухие, холодные, резко снижен тургор (взятая в складку кожа не расправляется). Язык больного имеет коричневый налет, по краям видны следы от зубов, губы потрескавшиеся. Исчезают физиологические рефлексы, работа мышечного аппарата резко нарушена.

Появляются значительные признаки обезвоживания:

- заостренные черты лица;

- тонус глазных яблок резко снижен;

- глаза запавшие;

- втянуты межреберные промежутки;

- выраженные лобные бугры;

- снижена температура тела.

Показатели артериального давления резко снижены, пульс тихий и частый. Отсутствие квалифицированной помощи на этом этапе приводит к развитию коматозного состояния.

Варианты кетоацидоза

В зависимости от наличия сопутствующих патологий состояние выраженного кетоацидоза может протекать в разных формах, при которых появляется преобладание тех или иных симптомов.

- Желудочно-кишечный вариант – развивается на фоне сосудистых патологий стенок ЖКТ. Самый яркий синдром – болевой абдоминальный.

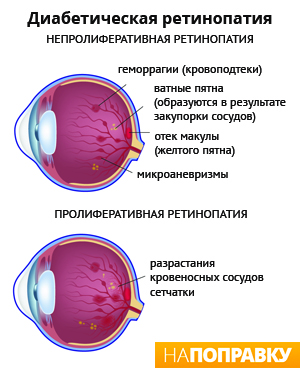

- Энцефалопатический – преобладает, если пациент страдает от расстройств мозгового кровообращения вследствие диабетической ангиопатии. Характерны гемипарезы, резкое нарушение физиологических рефлексов, появление патологических, асимметрия проявлений.

- Кардиальный – возникает на фоне патологии коронарных сосудов. Сопровождается тяжелым коллапсом.

- Почечный – развивается на фоне диабетической нефропатии и характеризуется значительным количеством белка в моче. Также возможно появление в моче крови и цилиндров.

Развитие комы

Человек теряет сознание, дыхание остается все таким же глубоким и шумным. В воздухе слышен резкий запах ацетона. Артериальное давление резко снижено, тахикардия. Полиурия, которая была раньше, сменяется полным отсутствием мочи.

Кетоацидотическая кома – острое осложнение, чаще возникающее у молодых людей, детей

Кетоацидотическая кома – острое осложнение, чаще возникающее у молодых людей, детей

Температура тела доходит до 35 градусов. Организм больного никак не реагирует на внешние раздражители, физиологические рефлексы отсутствуют. С момента развития комы оказать помощь можно только на протяжении суток. Иной исход – смерть.

Прогноз

Прогноз при коматозном состоянии зависит от причины, а также степени угнетения сознания и длительности его угнетения. При прекоме или наличии комы I степени отмечается благоприятный прогноз. В случае комы II и III степени прогноз сомнительный, но имеется надежда на выздоровление. Если рассматривать кому IV степени, то она чаще всего заканчивается смертью. Глубокая кома, длящаяся больше 24 часов имеет плохой исход. Если рефлексы отсутствуют менее 6 часов, прогноз относительно благоприятный.

Благоприятными в прогностическом отношении являются:

- Раннее возвращение речи.

- Спонтанные движения глазами.

- Сохраненный мышечный тонус в покое.

- Возможность выполнять команды.

Прогноз неблагоприятный, если у больных после остановки кровообращения отмечается:

- Миоклонический эпилептический статус.

- Отсутствие реакции зрачка 24-72 часов.

- Отсутствие корнеальных рефлексов.

- Отсутствие реакции на боль в течение 72 часов.

При уремической коме могут утратиться все рефлексы и двигательные реакции, но восстановление после лечения бывает полным. При несвоевременном лечении гипотиреоидной комы в 60-90% отмечается летальный исход.

Если у больного развилась печеночная кома на фоне хронической патологии печени, то каждый пятый не выходит из нее и через 1-3 дня наступает смерть. Сколько живут при печеночной коме после выхода из нее? Этот срок зависит от многих факторов, но чаще всего сроки жизни не превышают нескольких месяцев, при условии, что больному будут постоянно поддерживать функцию печени. Продление жизни возможно за счет трансплантации органа — больные живут от 5 до 10 лет. Кома при молниеносном гепатите заканчивается смертью у 85% больных. При печёночной недостаточности больные живут 3 месяца.

Лечение диабетической комы

Лечение больных в стационаре включает:

- постепенное плавное понижение сахара в крови путем введения малых доз инсулина (из расчета 0,1 ед. инсулина на 1 кг массы тела в час);

- одновременную коррекцию гиповолемии и гипогидратации капельным введением изотонических растворов (натрия хлорида, Рингера, ацесоль и др.) В объемах 4-7 литров в течение суток (дефицит жидкости определяют по формуле с использованием показателя гематокрита);

- плавную коррекцию метаболического ацидоза под контролем данных КОС раствором натрия гидрокарбоната или Трисамином;

- постоянный контроль за уровнем калия в крови, и при снижении его до 4 ммоль / л и сохраненном диурезе введения поляризующей смеси из расчета 10-20 ммоль калия в час. Дозу инсулина при этом увеличивают (с учетом уровня гликемии);

Образец прописи поляризующей смеси:

- Раствор глюкозы 5% — 400 мл

- Раствор калия хлорида 7,5% — 10 мл

- Инсулин — 12 ед.

- Вводить капельно, медленно в течение часа.

антибактериальную терапию: как с целью лечения выявленной инфекционной патологии, повлекшей декомпенсацию сахарного диабета, так и для ее предупреждения, поскольку у больных резко ослаблен иммунитет. Применяют антибиотики широкого спектра действия;

- витаминотерапию — для улучшения тканевого метаболизма;

- симптоматическую терапию по показаниям применяют сосудорасширяющие, ноотропные, гепатотропные, кардиотропные средники т.д.

При уходе за больными в стационаре необходимо скрупулезно следить за физиологическими функциями (дыханием, артериальным давлением и пульсом, центральным венозным давлением, температурой тела, выделением мочи, деятельностью кишечника), выявить сопутствующую патологию, которая привела к декомпенсации диабета и его лечить.

Гиперлактатемическая диабетическая кома у детей

Гиперлактатемическая (молочнокислая) кома, как правило, развивается при усилении анаэробного гликолиза на фоне гипоксии и связанного с этим накопления молочной кислоты. Биохимические изменения приводят к тому, что появляются такие симптомы диабетической комы: возбуждению, агрессивности, усилению двигательного беспокойства ребенка, одышке. Наблюдаются боли в области сердца и за грудиной, мышцах верхних и нижних конечностей.

При лабораторном исследовании выявляется умеренная гипергликемия, резкий сдвиг КОС в кислую сторону, гиперпируватемия.

Диагностической особенностью комы этого вида является отсутствие кетоза (кетоновых тел в моче и выдыхаемом воздухе), что иногда затрудняет постановку диагноза, особенно у малышей раннего возраста.

Причины и факторы риска

Основной причиной развития диабетической комы является дефицит инсулина в организме пациентов, страдающих сахарным диабетом. Это приводит не только к повышению концентрации глюкозы в крови, но и к энергетической недостаточности периферических тканей, не способных без инсулина усваивать глюкозу.

Нарастающая гипергликемия влечет повышение осмотического давления во внеклеточной жидкости и внутриклеточную дегидратацию. В результате увеличивается осмолярность крови, нарастает тяжесть гипогликемии, что обусловливает развитие шокового состояния.

Недостаточность инсулина способствует мобилизации жирных кислот из жировой ткани, что становится причиной образования в клетках печени кетоновых тел (бета-гидроксимасляной кислоты, ацетоацетата, ацетона). Избыточная продукция кетоновых тел, обладающих кислой реакцией, приводит к снижению концентрации бикарбоната и, соответственно, уровня pH крови, то есть формируется метаболический ацидоз.

Основная причина диабетической комы – нехватка инсулина в организме

В результате дефицита инсулина при сахарном диабете снижается активность пируватдегидрогеназы – фермента, ответственного за превращение пировиноградной кислоты в ацетилкофермент А. Это обусловливает накопление пирувата и переход его в лактат. Значительное накопление в организме молочной кислоты приводит к ацидозу, который блокирует адренергические рецепторы сердца и сосудов, снижает сократительную функцию миокарда. В результате развивается тяжелый дисметаболический и кардиогенный шок.

К диабетической коме могут приводить следующие факторы:

- грубые погрешности диеты (включение в рацион значительного количества углеводов, особенно легкоусвояемых);

- нарушения схемы проведения инсулинотерапии или приема сахаропонижающих препаратов;

- неадекватно подобранная инсулинотерапия;

- тяжелые нервные потрясения;

- инфекционные заболевания;

- хирургические вмешательства;

- беременность и роды.

Каждому виду диабетической комы предшествуют свои причины.

Гипергликемические вызваны острой нехваткой инсулина, что приводит к стремительному росту уровня глюкозы в крови. Чаще всего к недостатку инсулина могут привести следующие факторы:

- беременность;

- инфекции;

- травмы и хирургические вмешательства;

- длительное применение глюкокортикоидов или мочегонных препаратов;

- чрезмерные физические нагрузки и стрессовые ситуации;

- несоблюдение диеты, длительное голодание, прием алкоголя.

Прогрессирование гиперосмолярной комы может быть вызвано излишним употреблением мочегонных средств, поносом и рвотой любой этимологии, жарким климатом и высокой температурой воздуха, перитонеальным диализом или гемодиализом, длительными кровотечениями.

Лактацидемическую кому может спровоцировать сердечная или дыхательная недостаточность. Коматозное состояние иногда развивается при бронхиальной астме, бронхите, недостаточности кровообращения, сердечных патологиях. Нередко причиной комы становятся воспаления и инфекции, хронические заболевания печени или почек. В группу риска попадают и больные, страдающие от хронического алкоголизма.

Причина гипогликемической комы кроется в недостаточности сахара в крови. Такое состояние может вызвать передозировка инсулином или сахаропонижающими пероральными препаратами. Часто гипогликемия возникает из-за того, что диабетик после приема инсулина пропустил время приема пищи или съел недостаточно углеводов.

Лабораторная диагностика

При диагностике, кроме очевидных симптомов, необходимо дифференцировать вид диабетического осложнения. Для этого проводится ряд экспресс-анализов крови:

- на сахар;

- на наличие ацетоновых тел (кетонов);

- артериальный рН;

- на концентрацию лактата;

- на содержание натрия и калия.

Клиническая картина диабетической комы не всегда бывает ясной. Решающее значение в ее диагностике имеет лабораторное исследование, определяющее:

- уровень гликемии;

- присутствие кетоновых тел в плазме крови;

- рН артериальной крови;

- концентрацию электролитов в плазме, прежде всего натрия и калия;

- значение осмолярности плазмы;

- уровень жирных кислот;

- наличие или отсутствие ацетона в моче;

- концентрацию молочной кислоты в сыворотке крови.

Диабетическая кома причины

Существует три основные причины диабетической комы. Две причины чаще всего ассоциируются с диабетом 1 типа, а одна-с диабетом 2 типа.

Диабет 1 типа

Диабетическая кома может возникнуть при наличии одного из следующих состояний:

- очень низкий уровень глюкозы в крови, также известный как гипогликемия;

- высокий уровень кетонов в крови, также известный как диабетический кетоацидоз.

Диабет 2 типа

Диабетическая кома может возникнуть в результате одного из следующих состояний:

- очень низкий уровень сахара в крови;

- очень высокий уровень глюкозы в крови, также известный как гипергликемический гиперосмолярный синдром.

Гипогликемия

Гипогликемия – это когда уровень глюкозы в крови слишком низок (менее 70 мг/дл).

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetes, человек с диабетом 1 типа будет испытывать симптомы гипогликемии в среднем два раза в неделю.

Люди с диабетом 2 типа, которые используют инсулин, реже испытывают гипогликемию, но это все еще может произойти.

Гипогликемия обычно возникает только у людей, получающих лечение инсулином, но она может возникнуть и при приеме пероральных препаратов, повышающих уровень инсулина в организме.

Факторами, которые могут привести к низкому уровню сахара в крови, являются:

- употребление большого количества лекарств;

- недостаточное употребление еды;

- избыток упражнений;

- сочетание этих факторов.

Признаки низкого уровня сахара в крови появляются, когда человек:

- чувствует себя дрожащим, потным и усталым;

- чувствует головокружение;

- испытывает головную боль.

Прием пищи или питья из источника глюкозы вернет уровень глюкозы в крови в здоровый диапазон, и человек будет чувствовать себя лучше почти сразу.

Если человек не замечает или не действует на симптомы, а уровень глюкозы продолжает снижаться, он теряет сознание.

Длительное бессознательное состояние, вызванное изменением уровня сахара в крови, называется диабетической комой.

Диабетический кетоацидоз

Диабетический кетоацидоз – это серьезное осложнение сахарного диабета 1 типа, которое возникает, когда уровень кетонов в крови становится слишком высоким и уровень кислоты в крови увеличивается. Это также может привести к диабетической коме.

Уровень кетонов в крови может стать слишком высоким, если человек использует жир, а не сахар в качестве источника энергии. Это происходит у людей с сахарным диабетом 1 типа по целому ряду причин, в том числе не получая достаточного количества инсулина.

У людей с диабетическим кетоацидозом также будет высокий уровень глюкозы в крови, так как сахар не может попасть из крови в клетки.

Организм пытается снизить высокий уровень глюкозы, позволяя глюкозе покидать организм с мочой. Однако это также приводит к тому, что организм теряет больше воды.

Человек с диабетическим кетоацидозом будет:

- чувствую усталость и жажду;

- учащенное мочеиспускание.

Они также могут иметь:

- расстройство желудка с тошнотой и рвотой

- покрасневшую и сухую кожу;

- фруктовый запах изо рта.

Лечение проводится инсулином и жидкостью.

Без лечения диабетический кетоацидоз может быть опасным для жизни.

Гипергликемический гиперосмолярный синдром

Диабетический гипергликемический гиперосмолярный синдром обычно поражает пожилых людей с плохо контролируемым диабетом 2 типа.

Это происходит, когда уровень глюкозы в крови чрезвычайно высок.

Как и при диабетическом кетоацидозе, человек с гипергликемическим гиперосмолярным синдромом будет:

- чувствовать себя усталым;

- испытывать жажду;

- испытывать частое мочеиспускание.

Анализ крови может дифференцировать диабетический кетоацидоз и гиперосмолярный синдром. Человек с гиперосмолярным синдромом будет иметь нормальный уровень кетонов в крови и нормальный кислотный баланс.

Начальное лечение заключается в введении физиологического раствора в вены. Это приведет к регидратации человека и поможет снизить уровень глюкозы в крови.

Однако человек может нуждаться в инсулине, если уровень глюкозы не возвращается к норме с регидратацией.

Без лечения гипергликемический гиперосмолярный синдром может привести к:

- диабетической коме;

- осложнениям со стороны кровеносных сосудов, такие как сердечный приступ, инсульт или тромбоз.

Основные симптомы диабетической комы

Стоит сказать, что основные признаки не появляются по отдельности. В течение короткого промежутка времени появляется сразу ряд симптомов диабетической комы.

- Нарушение или потеря сознания. Человек не может быстро анализировать происходящее вокруг, начинаются помутнения.

- Дыхание. Оно становиться тяжелым и громким. При этом дыхание не обязательно учащенное.

- Резкое понижение температуры тела и артериального давления. При этом практически всегда учащенный пульс.

- Сухость кожи и слизистых оболочек. Одним из самых важных признаков является сухость языка и появление на нем коричневого налета.

Могут проявляться и другие признаки диабетической комы, в зависимости от особенностей организма больного. Со стороны все симптомы выглядят как общее ухудшение состояния, сильная слабость и апатия. В такие моменты существует наибольший риск летального исхода при осложнении, если больному не будет оказана квалифицированная помощь.

Кома при сахарном диабете: первая помощь

Пациентов с диабетом, как правило, предупреждают о возможности развития комы и рассказывают об алгоритме действий. Что делать, если у пациента проявляются признаки такого состояния, как сахарная кома? Последствия являются крайне опасными, поэтому больному человеку необходимо измерить уровень глюкозы с помощью глюкометра. Если уровень сахара повышен, нужно ввести инсулин, если снижен — съесть конфетку или выпить сладкий чай.

Если пациент уже потерял сознание, важно уложить его на бок так, чтобы предотвратить западание языка и попадание рвотных масс в дыхательные пути. Если у больного есть съемные протезы, их также нужно вынуть

Рекомендуется укутать потерпевшего так, чтобы согреть нижние конечности. Далее необходимо вызвать бригаду скорой помощи — пациент нуждается в быстрой и квалифицированной помощи.